この件、生前に確りと使い道を検討されることをおススメします。終楽では力不足かもしれませんが、お客様の意に沿った対応をご提案させて頂きます。

「遺贈」とは、亡くなった方(被相続人という)の遺言に則り、法定相続人以外にその遺産の一部、または全部をゆずることを指します。法定相続人にも遺贈することはできます。

遺贈する相手は、生前にお世話になった人といった特定の個人はもちろん、病院や教育機関、地方自治体やNPO法人などの人以外の団体や法人に設定することができます。

※遺贈をする側は「遺言者」

遺言で自分の財産を特定の個人、団体、法人に与える側の人物のことを「遺言者」といいます。この場合は、被相続人です。

遺贈寄付とは、遺贈によって自分の遺産を寄付できることです。

※遺贈寄付遺言書作成・遺贈先については、ご相談を承ります。

あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意に基づく贈与で、法定相続人であるかを問わず自分の遺産を分け与えることができます。

財産を渡す側ともらう側の双方の合意(死因贈与契約)が必要です。この契約は口頭でも良いとされていますが、立証が難しく、相続人の同意・協力も必要となるため、トラブルのもととなります。そのため、契約書の書面でしっかりと残しておくことをおすすめします。

遺言を書き替えるだけでいつでも自由に撤回ができます。ただし、不動産を死因贈与する場合には、予め「仮登記」をしておくことで受贈者の承諾が無ければ実質的に撤回をしにくくすることもできます。負担付き死因贈与契約は撤回できない可能性があります。

死因贈与は、贈与者・受贈者双方の合意が必要です。ここが遺贈との最も大きな違いです。

遺贈では、遺言を書く人が一方的に財産を渡したい人を決めて、書き残すことができます。自分の意思だけで決定でき、相手の合意は必要ありません。

しかし、死因贈与は「贈与契約」であるため、贈与者・受贈者双方の合意がないと成立しません。

財産を受けとる対象が異なります。相続では、相続人が財産を受けとります。

遺贈の場合は遺言に記されていれば、相続人でなくても受けとることができ、とくに制限はありません。人だけでなく、学校や施設など法人でも受けとることができます。

お客様におかれましては、くれぐれもお気付けください。

遺贈は、生前整理の中の大きな課題だと思われます。早めに方針を決めることを強くおススメします。

状況によって、方針を変更することもおススメします。

終楽が、遺贈を自ら求めることはありません。

弊社(終楽)への遺贈・死因贈与のお話があった場合、一般社団法人 地域終身サポート隊で対処させて頂いています。

時間は十分ありますので、お客様を積極的に支援させていただきます。

※病院や教育機関、地方自治体やNPO法人などの人以外の団体や法人さんをご紹介しています

遺留分とは、一定の相続人に対して認められている、被相続人の遺産を最低もらえる権利のことを指します。被相続人の遺族の生活を保障するために定められた制度で、被相続人の意思とは関係なく、被相続人の財産の一定の割合の金額を相続人が取得することができます。この権利を有している相続人を遺留分権利者といいます。

遺留分は遺贈寄付の場合にも適応されます。遺言により非営利団体に多くの相続財産を配分した結果、相続人の遺留分を侵害すると、その相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺留分権利者の範囲は、基本的には被相続人の配偶者、子ども、両親となります。この遺留分の侵害を伴う相続や遺贈を遺言書で行う場合、トラブルになることも考えられるので、これからご自身の相続をお考えになる際に注意すべきポイントです。

※一部対応できない地域があります、ご了承ください。

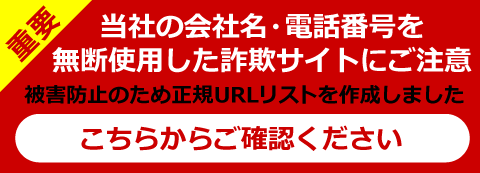

メディアからの情報に「相続人不存在遺産768億円、約10年間で倍増」・「あなたのお金が社会を変える 広がる"遺贈寄付"」などがありました。一方で、「これって怪しい?遺贈寄付を装った詐欺に注意」などの情報も流れています。

お客様から遺贈について終楽にご相談があった場合、様々なご提案をご案内しています。

さてこの遺贈・死因贈与は使い勝手によっては、価値ある公的資産になるのでは!?!?遺贈する側から見れば、遺言者の意思で使い先を決められる!!!特に、お一人様の場合に、お役に立つ制度と思われます。